Их воскресила любовь, сердце одного заключало

бесконечные источники жизни для сердца другого.

Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание»

ПОЛУНОЩНОЕ МVРО

Я рада бы в сраженьи лечь.

Я столпницей могла б молиться.

Но мне дана, безумной, речь.

Катящиеся лунно лица.

О нет, Господь, не рот я, глаз.

Твое Невидящее Око.

Зрю слепотой. Тогда. Сейчас.

И плачу — до обрыва, срока.

Лети, мой Отче! Вознесись!

Авось не расстреляют снизу

Твою единственную жизнь,

Твои гранатовые ризы.

Тьма тем! Текучи времена!

На лире бешено бряцаю,

Больна, зарёвана, одна,

В ночи без фонарей, без краю.

Мы только петли. Вервиё.

Мы топоры в корнях дрожащих.

Мы нашей радости ворьё

Из рук молящих и ледащих.

Воюем, плачем, пьём-едим,

Наотмашь бьём, клянёмся Богом,

В ночи рассеемся, как дым,

Шепча: погодь, ещё немного…

Но вдруг рассядется вся твердь

Небесная, падут кометы

С зенита, вьюги круговерть

Обнимет мёртвые планеты,

Во храме нежном Божья Мать

Восплачет чудотворно, жарко

О том, чего нам не понять,

Лишь прошептать темно и жалко

Жальбу, и на ветру застыть,

На льдом затянутой брусчатке,

Простить, забыть, терпеть, лечить,

Любить — смиренно, без оглядки.

Лицом уткнуться в лисий мех.

Ногою — по ледовым плитам.

Молчу — одна. Молю — за всех.

Ещё живая. Не убита.

И мvро, мvро так течёт

Из-под ресниц — по грозным скулам,

И, плача, молится народ

На площади под лунным дулом.

А там, за храминой, сугроб,

Блаженного Василья космы:

Трон-купол, золочёный гроб,

Рубиновый, кровавый Космос.

Последний мой, полнощный Кремль,

Булыжной чернотой — дорога.

Молюсь. Грядущего не вем.

Зубчат кирпич. Куранты Бога.

Столетий красных хрустали.

Живого Мавзолея стоны.

Застыну на краю земли.

Нас укрепи в бою суждённом.

(ВИДЕНИЕ ПРОВОДНИКА)

…Он стоял передо мной совсем не такой, каким я видала его суровый портрет в старинных книгах. Желтые страницы осыпались пыльцой забытой в буфете чёрствой выпечки. Да вообще всё старьё, понятно, исчезает. Смертушка работает не покладая рук. А мы все живём и живём. Нарождаемся и нарождаемся. А потом? Суп с котом. У всех один конец. Так зачем же, зачем, человек, похожий на орла и равный Богу, ты пришел ко мне? За «равного Богу» меня убьют священники. Но я-то хорошо знаю, что это так и есть.

Он сделал шаг ко мне, и я уставилась в его чеканный лик. Сон как рукой сняло.

Он разлепил рот, я поняла, что прозвенят слова на чужом языке. Я на нём никогда не говорила. Он мелодичный, как музыка. Тут до меня долетела догадка. Я вспомнила, что в прежней жизни я была уличной музыкантшей и играла на маленькой арфе, на блокфлейте и на разноцветных крохотных барабанах, а ещё хорошо, тоненько пела, будто коза блеяла, и мне за это кидали в шляпу на асфальте прохожую денежку.

— Я твой проводник.

Тут я на миг задохнулась, потом задышала опять, и вдруг вокруг меня возникли дымные клубы лишнего времени, оно закудрявилось и стало расходиться широкими кругами по зеркальной глади захламленной каморки, и я, пользуясь дарёным временным запасом, постаралась украдкой рассмотреть его, посланного мне в проводники. Куда? В какое Иномiрие? Нет же никакого Иномiрия. Есть стекло, и сзади покрыто амальгамой, и овечье сусальное серебро отражает Божественный рок. Верила ли я в этом новом Мiре в Бога? И кто такой теперь был Бог?

Нет, это не Бог, хотя вокруг его чела, вижу, тихо и медленно ходят звёзды, по гигантским орбитам, а они теперь сузились до квадрата его высокого царственного лба. Подо лбом у человека мозг. Это загадочное вещество. В моё время люди гадали-гадали, что ж это такое, и не догадались. Хотя мильон раз к той разгадке подступались. Ближе, ближе-ближе… и р-раз — опять остановка. Дальше на лбу у каждого — табличка из морщин: ОСТАВЬ НАДЕЖДУ, ТЫ, КОЗЁЛ ЛЕДАЩИЙ.

На миг мне почудилось, что то не человек предо мной, а зверь, будто бы шерсть на нём встала дыбом, но, честно, я не разобрала, какой — лев, тигр, волк, медведь, да впрочем, всё равно, звери все на один манер: со мхом шерсти и с нагло горящими глазами. Нет. Кожа отсвечивала в зеркальных бликах лунным боком, манила письменами морщин. Гладко выбритое лицо. Хорошим, острым лезвием брился. В давнее время брились лезвиями, и они были воистину опасны. Саданёшь по щеке, из пореза хлынет кровь и всю тебе шею, грудь зальёт. И потом ищи йод, спирт, вату, стой перед зеркалом и рану прижигай, и смейся, смейся над собой.

Лев исчез. Леопард исчез. Волк исчез. Человек повернул голову. Длинный нос, крючком, как клюв у орла. На глаза наползла век мгла. Космы торчат из-под капюшона. Да, стоял передо мной в плаще до полу и в капюшоне, надвинутом на глаза. Поэтому я плохо различала разрез глаз, а зрела только бешено горящие зрачки. Зрачки лесного хищника. Он быстро взбросил руки, скинул капюшон, и я улыбнулась. Очень смуглый. Врожденная масть, не то чтобы загорелый. Тихо стоял, не шевелился. Я опустила глаза и с ужасом увидала возле его ног бронзовую волчицу. Под её брюхом в два ряда свисали чудовищные бронзовые сосцы. Бронза замерцала, скульптурные шерстяные пряди задвигались, рёбра на вдохе приподняли на боках густую шкуру, и волчица во всю ширь распахнула пасть и высунула язык цвета раннего яблока. Она тяжело и часто дышала. Мне было холодно перед зеркалом, а ей было жарко.

На каком языке ему отвечать?

— Я волнуюсь очень. Ты меня прости.

Я рубила правду-матку.

— Я узнала тебя. Я думаю, я не ошибаюсь. Я боюсь назвать тебя по имени.

Тонкие, чуть поджатые, чуть впалые, как у старика, губы чуть усмехнулись.

— Не бойся. Никогда ничего не бойся.

— Я знаю. Это правило такое. А ещё у нас добавляли: не верь и не проси. Ну, вот так звучит по-нашему: не верь, не бойся и не проси.

Его усмешка сделалась чуть явственней.

Он шире распахнул глаза, и я различила его белки: все в паутинных красных прожилках от бессонных ночей. А может, от слёз. Мужики тоже плачут. Когда никто не видит. Не верь, не бойся, не проси и не плачь. Нет, плачь. Тебе разрешено.

Он протянул мне руку.

— Да не бойся же.

Я подняла свою, она превратилась в чугунную, еле-еле душа в теле поднесла руку к его руке, нелепо растопырила пальцы, будто собиралась поймать невесомую бабочку, и цапнула его руку — так утопающий цепляет руку гребца, спасительно-отчаянно перекинутую через борт лодки.

И человек сжал мою руку, и это было прекрасно.

Пожатье не медное, не древнее, не деревянное, не потустороннее, а просто горячее, человеческое, живое, да, но чуть крепче, чем живое. Жесточе, чем обычное. Мёртвой хваткой мою костлявую лапку схватил.

Навек.

— Идём!

И мы пошли. Вдвоём.

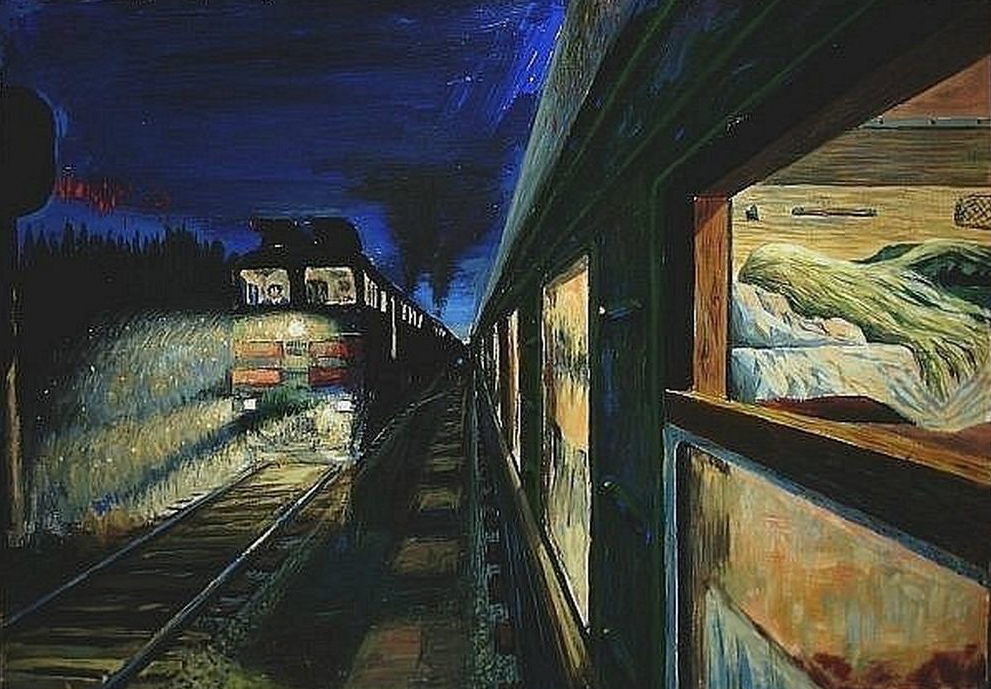

ВАГОНЫ. ВОКЗАЛ

Вот они, вагончики,

вагонишки мои…

Дай, побуду миг путейщицею… дай…

А снежки в меня свистят, будто соловьи,

Разбиваются о каменной груди моей Рай.

Райский Сад под рёбрами, снежный Эдем.

Голубая кровь — вдоль — по ледяным хвощам.

Нынче я — путейщица.

Мазута чёрный крем —

На морды колёс. Свёклу фонаря —

в пар зимним щам.

Низко кланяюсь винтам, молотком стучу…

На вшивость испытую дырявый металл… —

В шаль завернусь… — а лицо длинное — свечу —

Так жгу в ночи, как алмазный кристалл!

И от меня шарахнется обходчик-пьянь.

И предо мной на колена — грузно — бродяга — бух!..

Встань, мой лысый святой, лисёнок драный,

встань.

Я люблю твою плоть.

Я люблю твой дух.

И пусть мне буфетчица-подушка глотку пухом заткнёт.

И пусть меня Малюта с дубиной

или Ангел с ружьем

К стенке — толкнёт,

тряпкой — сомнёт,

сапогом истопчет, как лёд,

И пусть это видит мой народ,

с которым мы — вдвоём:

Под брюхом мёртвого вагона —

мигает красный фонарь —

И молот — в кулак, в другой — резак, кривой ятаган,

И ноги рогаткой:

целься, народ!

Стреляй, народ!

Жарь!

Бей дуру-обходчицу, вашу мать,

по рёбрам и ногам!

Выбей, выколоти ей

Рай — из груди!

Выжги под сердцем звёзды!

Вымажь в крови!

А после — в рот ей монету —

за обход — заплати!..

Эх вы, вагонетки, вагончики мои…

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ. ВРЕМЯ УШЛО

Посредине огромного гордого града

Очень холодно мне на широком ветру.

Я на почту пойду. Я теплу буду рада.

Я по памяти номер простой наберу.

Эти серые стены и окна, как стрелы,

Эти ёлки мороза на синем стекле —

Как глаза или руки, крыло или тело,

Что одно лишь спасёт от беды на земле.

Воск дверей залепляет усталые лица.

Пахнет яблоком, снегом, овчиной, войной.

Здесь кричит голосами народа столица

И сугроб наметает у двери входной.

Здесь порядковый номер на каждой кабине.

Здесь из окон больших сыплет снежная соль.

Здесь наплачется мать

об отце и о сыне,

В трубку чёрную выдохнет зимнюю боль.

Боль — обычная консерваторская гамма…

А девчонка в ушанке, как заяц в лесу:

— Мама, только не плачь!..

Я беременна, мама!

И стекло отражает щеку и слезу.

Негритянка… Как лик беспощадно заплакан!

Чёрной свечкой пылающей голой руки

Кладезь бабьего счастья залит и закапан,

Хоть весёлые брови по-детски тонки!

«Бостон, третья!» — как плетью ударит под сводом.

И мулатка пойдет, под мехами дрожа,

Посреди января,

средь чужого народа,

Как цыганка в любви — на сверканье ножа.

А в двадцатой — скрипачка с футляром в заплатах.

Аметистовый перстень — с гагачье яйцо.

— Не поеду! Кому в твоей тундре проклятой

Я нужна! — и рукой закрывает лицо.

Вот в тулупе мужик дышит в мёртвую трубку.

Апельсин, словно глобус горящий, в руке.

— Ты послушай, родная,

послушай, голубка,

Не кури на крыльце, на таком сквозняке!..

И старуха в отрепьях, светла и сурова,

Вдруг заглянет мне в душу до самого дна:

— Ты скажи мне, кой год от Рожденья Христова?..

И отвечу я верно — заплачет она.

И пойму я, что люди, их лица, их боли,

Их немыслимых счастий торжественный звон —

Как средь волчьего,

вольного,

вьюжного поля —

К одинокой звезде золотой телефон.

…только яростно дверь отворилась входная.

Это Скорая помощь. Скорее сюда!

Здесь в десятой кабине кричала больная!

И закрылись глаза от людского суда.

И когда санитары открыли кабину,

И когда на носилках во вьюгу несли,

Все шептала молитвы Отцу или Сыну,

Доходящие прямо до сердца земли.

НЕ БРОСАЙ

Оболганная, освистанная, среди жулья и ворья

Иду столицей неистовою, — отец, это дочь твоя!

Тычут в меня, будто картонная, палками и щепой, —

Ухмылками ослеплённая, иду январской судьбой!

Кричат так зычно, отлюбленно, что годы глохнут мои

От ненависти, наспех подрубленной, от — наизнанку — любви.

Иду — след в след — за предательством,

за другом-волком вослед:

А вдруг рыданьем подавится моим — лютоликий свет?!

Отец, ты такого не видывал в кошмарном военном сне:

Идёт твоя дочь меж вихрями в ночном площадном огне!

А в спину — снежки железные, да вопли: пошла ты вон!

…ну что же, иду над бездною — между склоненных знамён.

Визжат: ты высохла! вымерзла! да ты давно умерла —

Шалава ты, выдра, выскочка продажная — и все дела!

Орут, такой злобой захлёбываясь — завидуют тать и кат!

…а вьюга — белой половою, и нет дороги назад.

Да, папа, и знать не знаешь ты — там, в ямине, под землёй,

Как имя дочки подталое пинают — в грязи: долой!

Как дикие сплетни наверчивают, закручивают, как жгут,

А после душе доверчивой, оскалясь, передают…

По площади! Да, — по площади! По широкой моей

Иду, мое знамя полощется поверх земли и людей!

Оно уже — туча рваная. Оно — лишь Солнца венец!

А шуба мне деревянная готова уже, отец…

Гляди, папа, милый, — плачу я, расплачиваюсь за всё —

За боль глазастую, зрячую, за гордости колесо!

За зимний полоз! За рельсины путей, что кровью горят!

За эту жизнь серебряную, за штопаный её наряд…

Дай руку мне! Да, как в детстве, дай! Да, до кости сожми —

Оплёванную, раздавленную, дрожащую меж людьми:

Я только бродяжка собачья, веди меня через войну,

И руку твою я горячую, что хлеб, в кулаке сомну.

Веди! Не отпускай меня! И больше меня не бросай!

И стогнами краснокаменными так вкатимся прямо в Рай…

Веди! Ты войну прошёл насквозь. Ты штурман был рулевой.

В бою, стиснув зубы, на палубе в рост застыл — с голой головой.

Разрывы гремели! Торпеды шли! А ты так вёл ледокол,

Что твой Господь по краю земли к тебе по Сиянью шёл!

По вымазанным в крови бинтам! По волн седому свинцу!

Веди меня через шум и гам! Чрез радугу слёз по лицу!

По яду, что по брусчатке разлит! По мести, взятой взаймы!

По ругани, что, нарывая, болит под плотной марлей зимы!

Сильней, сильнее мне руку сожми!

Я так люблю тебя! так…

Веди меня: меж зверьми, людьми, по площади, в огнь и мрак!

Отец! Ведь это ещё не конец! Ещё поживу, спою!

…тугие снежки ледяных сердец в спину летят мою.

И в грудь. И в лоб. И мимо — в сугроб. И свисты. И хохот. И крик.

Отец. Держи. Мне всё небо — гроб. Мне Время — снежинка, миг.

Растает на жаркой, солёной щеке.

…Люблю тебя, свет мой, Рай.

Отец, моя рука — в твоей руке. Ты доведи. Не бросай.

ПОЛУСТАНОК

Ветер кричит над землёю.

Звёзды глядят, как враги.

Тамбур застывший открою —

Выйду под знамя пурги.

Снова стоим полминуты.

Здесь недалече — родня…

В Мiре железном и лютом

Кто ещё есть у меня?..

Снег — через звёздные дыры:

В куполе ветхом — пролом!

В полуразрушенном Мiре

Кто — с топором и кайлом?!

В ветре, сшибающем жарко

Бомбу и белый пульсар,

Только детей наших жалко,

Как бы себя ни спасал!

Небо — тяжёлое знамя —

Сшил для сражения век!

Рельсы горят! А над нами

Знамя несёт человек.

Но, хоть созвездия вшиты

В алых ветров торжество —

Щёки слезами залиты

У знаменосца того.

КРАСНАЯ ПТИЦА

псалом

Счастье моё! Мой народ! Мы вместе идём, соприкасаясь локтями,

Животами вжимаясь, переплетаясь плетями рук, жизнями и смертями,

Это родная толпа на площади, пылает живой лавой могучей,

Кострами глаз и волос горит, наплывает угрюмою тучей,

Ударяет молниями слепящих, метельных улыбок!

Снежные щёки! Морковный румянец! Колыханье бедняцких зыбок!

Колышется, бьёт прибоем в подножье камней море людское —

А среди людей — я, малявка, старая баба, с глупой моей, одинокой тоскою…

Как горячо вокруг! Как мощен, велик этот танец!

Надвигается время толпой, хрустит под ногами жалкий лаковый глянец —

Под лаптями, под сапогами кирзовыми, под катанками и чунями,

под туфлишками с Мытного рынка —

Надоили горе в подойник, пей мои слёзы, я железная крынка…

Иду, плачу от радости! Быть, люди мои, вместе с вами!

Быть изюмом в вашем тесте горячем, грязью-пылью у вас под ногами,

А потом — внезапно — жёстким древком взмыть да над всеми вами —

И вот она я над толпой, в небесах, моя кровь на ветру, моё красное знамя!

Я горела там, пламя! Жила и дышала! Смеясь и плача, ходила

В гущине людской на стогнах державных! По брусчатке зальделой, застылой!

В многоглазой толпе, многорукой, многогрудой и многоживотой,

Красной птицею билась, крылья ломала — для счастья большого полёта!

И меня, знамя алое, в зенит — на ветру — из рук — выпускали!

И вставала я на крыло, и парила в лазури, без тоски-без печали!

И летела — не глядя назад, а только вперёд — только ввысь — только в волю!

Красной птицей над затылками-кепками, крылья раскинув вволю!

На пол-Мiра себя раскинувши! Себя ветру ярому отдавая!

Купаясь в безумии солнца! Над железной телегой трамвая!

Над звездой той столичной, сургучной, печаткой той пятиконечной,

Над толпой многосердой, многоликой, безбожной, Божьей, беспечной,

Над народом моим, крича, клекоча: эй, на крыло я встала над вами!

Я лечу, ваше знамя! Я трепещу, ваше пламя!

Я ослепляю вас! Чтобы вы зрячими стали!

Я, Красная птица, из раскалённой, плывущей, летящей стали!

Мой огонь — для любой войны! Пеньё — для любого Мiра!

Клювом своим штопаю ваши чёрные дыры!

Мой полёт! Никто не убьёт! Гляди, народ мой, рею и вею!

Никогда — назад! Только — вперёд! Ни о чём не жалею!

Вы меня сами выкормили, за пазухой грели…

Сами мне красные наши песни колыбельные пели!

Сами из рук меня выпустили, из грубых, мозольных ладоней —

Вот и лечу в виду мира-войны, в виду родов-агоний,

Над карнавалами взрывов, над минным огненным хороводом,

Держись, мой народ, гляди на свою алую птицу, на святую свободу,

Гляди, ведь лечу, не подстрелить, не поймать, провожай, целуй глазами,

Плечом к плечу плещись на площади вольной, а что будет с нами,

Разве ты знаешь, только лететь, только петь без усилья,

Только расправить — на пол-Мiра поветь — широкие крылья,

И вижу с небес, инвалид с костылём косою рукой обнимает девчонку,

И к себе прижимает крепко, а она смеётся громко и звонко,

А потом он целует в губы её, в порядке счастья и бреда,

И орёт над ней, как во хмелю: «Родная моя! С Днём Победы!» —

И это меня он целует, я чую вкус его губ в счастье-щетине,

И танки грохочут по площади, и взахлёб плачет старуха о сыне,

И я сажусь мужику на плечо, вцепляюсь в кожанку, Красная птица,

И шепчет он мне: язви тебя, мне всё это снится,

И шепчет он мне: ты счастье моё, ты годишься мне в дочки,

А может, во внучки, но втюрился я в тебя, всё, и точка,

И оба идут, прижались, намертво вжались друг в друга,

Переплелись колосьями, тучами, пулями, огнями и вьюгой,

Махоркой, похоронками, стуком швейных машин,

заполярными рельсами, рёбрами, красными кирпичами,

Перед взорванным Спасом горящими жизнями и свечами.

СИНЕВА

Как на губах горчит горячий март!

И луковицы медь — в небесной сини…

Как рыночный грохочет звукоряд

Над головой торгующей богини!

Я по весне хочу бежать босой,

Чтоб ощутить ступнями лёд и слякоть…

О, как вольно мне чистою слезой

О грязных досках сараюшки плакать!

Слепящий блеск — на лезвии реки!

Разводы полыньи — могучей кистью…

Я к небу, ввысь, вздымаю две руки:

Молюсь о жизни — пред самою Жизнью!

Она вопит, рыдает, мой орган!

В зенит взмывает воробьями Рая!

И рушится отвес к моим ногам,

Себя ей хлебом щедро рассыпаю!

Залает пес! Лазурным кипятком

Плеснут с небес! Засвищут хором птицы —

И сердце, волглым снеговым комком

В лучах растаяв, перестанет биться!

И вся весна холодной синевой,

Встающей над рыданьями поминок,

Поёт мне, что пребуду я живой —

Покуда под стопою жив суглинок.

СТРЕЛОЧНИЦА

Вот вскинула жёлтый флажок.

Почтовый промчался намедни.

Огонь задрожал и обжёг

Распахнутый тамбур последний.

Старуха, подобна грачу,

Простёгана запахом ситным,

Затеплит себя, как свечу,

Под бурей, небесною битвой.

Стоит, не спугнёт тишину

В промёрзлом приделе природы.

Бормочет молитву одну

Не год — уже многие годы:

«Иди, мой почтовый, иди,

Спеши, праотеческий скорый!

Пускай заливают дожди

Забытые наши просторы.

Я малость ещё постою,

Послушаю звон и погудку.

У жизни на самом краю

Оклею обоями будку.

Ах, дочку бы мне хоть одну,

Одну — в моей жизни свинцовой,

А то я в морозы Луну

Все кутаю в ватник отцовый.

Так скрученным туго флажком,

Что разве на штопку лишь годен,

Я крикну: иди хоть пешком,

А путь твой свободен, свободен!

А может, не будет смертей,

А может, не будет крушений,

Покуда я в будке моей

Пью чай с ежевичным вареньем?..»

А небо кострами горит,

И рушатся тучи послойно.

Война тебе лик озарит

Навек — именами покойных.

Такая уж хрупкая, мать,

Вся жизнь с её бешеным гоном:

Не ты повернёшь рукоять

И кинешь песок под вагоны.

Тебе остается вовек

Держать жёлтый факел, горящий

Сквозь ангельский солнечный снег,

Сквозь волчью полнощную чащу!

И скорый когда просверкнёт

Пожаром, проклятьем, забвеньем, —

Пусть дрогнет изморщенный рот

Для позднего благословенья.

***

Я бы хлеба не просила.

Босая, в снегу, в тряпье —

Плакала и голосила

И любила Бытие.

Сколько мне осталось плакать?

Сколько мне осталось жить?

Голод мёдом не закапать

И деньгою не купить.

Голод по великой жизни.

Голод по смерти своей.

На своей весёлой тризне

Попирую меж людей —

На снегу, на белом блюде

Божьей площади большой:

Вы мне хлеб не суйте, люди —

Мiръ весь — птахой — за душой.

ХОСПИС

баллада

Вы все умираете. Чем вас спасу?

Сельдей в бедной бочке — палата набита.

Стеклянная дверь тяжела и открыта.

И шприц — на весу.

Вот в лёгкие ветер стерильно втекает.

Разбили окно!

Кой-кому полегчает.

Усердно — уколы, укоры, ухваты,

Больные распяты

На позднем, полночном, алмазном снегу.

Я зреть не могу

Вас всех. Это боли последний приют.

Не вылечат? Пусть. Хотя б не убьют.

Вхожу. Обвожу не глазами, а сердцем

Вас всех. Мне от вас уже некуда деться.

Вон тот — царевал, гулевал, пировал.

То красный, то чёрный накатывал вал.

Пред зеркалом зло наизусть повторял,

Парадный мундир, хохоча, примерял.

Войну развязать — не шитво распороть!

Он плачет, отрезанный, жалкий ломоть,

В белеющей койке,

во тьме.

Молитву он шепчет — проклятье в уме.

Вон та, её жальче, ах, Господи, всех —

Подружку ограбила ради утех:

Буранов да вьюг кружевное бельё —

Петля красоты захлестнула её!

В тюрьму пересудов, под плётки-хлысты

Презренья — швырнули. Сожгли все мосты.

Чудовищна зависть, брильянты горят,

Живою травой вышит жалкий наряд,

Живою водою побрызгана брошь —

Острее, чем яд,

чем отточенный нож,

Тяжёлая тяга: скраду! не отдам!

…Повязка на лбу. Холод кружки — к губам.

Всё шепчет: прости, дорогая, прости!

Я столько взяла, сколь смогла унести.

Мне просто твои приглянулись каменья —

Украла без совести, без сожаленья,

В дыму наважденья —

Твои изумруды, агат, малахиты…

Ах, бабы, сороки мы… Время закрыто,

Защёлкнуто гадкой, чужою шкатулкой…

Мне гадко! мне гордо! мне горько и гулко!

Да, гневно мне! Грозно! Я завтра умру.

Хотя б не воровкой!

…И стонет в жару.

Вон мечется странный. Язык иностранный.

Поверенный? Пленный? Железный? Нетленный?

Себе — неизменный. Кому же — изменный?!

Позорный, в трубе хохотавший подзорной,

Он здесь умирает, пацан беспризорный,

В сраженье суждённою пулей пронзённый,

На койке казённой.

И шёпотом вяжет небесные нити:

«Простите! Простите! Простите…»

А эта? Старуха. Святейшего Духа

Не слышат, оглохнув навеки, два уха,

Не видят сиянья два призрачных глаза —

Боится. Бормочет: о, Господи, сразу

Возьми!.. в ослепленье!.. а то и во сне…

Пойду по зиме… сгорю в белом огне…

А что же дочурка ко мне не идёт?..

А что же поёт возле койки народ…

Не слышу… а слышу Единого Бога…

Господь… дай пожить еще каплю… немного…

Я много деньков у Тебя не прошу…

Над мискою манной я каши дышу

Твой литургией… кондаком Твоим…

Вся жизнь — Твой табачный, таинственный дым…

И тихо в окошке качнётся Луна

Кадилом — над золотом вечного сна…

Ах, этот! Держите! Он рвётся! Он бьётся!

Предсмертно — над всеми врачами смеётся!

Мальчишка, так трудно ему умирать!

Один, а восстал, будто грозная рать!

Кулак лупит воздух! Синеет наколка.

Диагноз бессонный. Глаза как у волка.

Обрита весёлая — вдрызг! — голова.

Распухшие губы. Шевелит едва

Он ими: искусаны ночью, в бреду.

Вчера он — в Раю, а сегодня — в Аду.

Он вместо молитвы плюёт изо рта

Тяжёлую скверну — прости, чистота!

А мать у него?.. одинокий, бедняга?..

Какая потребна чумная отвага

Для мощного шага — туда, за порог,

Во мрака безвидного чёрный чертог!

Вбегают сестрички,

всё иглы да капли,

Ногами — балет перламутровой цапли,

Сиянье стекла, милосердье перчаток

Резиновых, наг синяков отпечаток —

Да, кровоподтёк — это значит — ЖИВОЕ,

Ну дай я над ним ослеплённо повою,

Над ней, над патлатой её головою —

Ну что, ну и что, пусть убийцы и воры,

Преступники, пьяницы из зазеркалья —

Пускай вы вчера самогонку лакали,

Вчера — шуры-муры,

вчера — трали-вали,

Умрёте вы скоро!

И каждая жизнь ваша — мне в сердце жало.

За каждого слёзно молюсь. И целую

Босую ступню, что из-под одеяла

Торчит, синеву показуя худую,

Дрожит из-под мятой, в крови, простыни…

Не бойся! Не дёргайся!

Мы здесь одни.

Вы все — и одна.

На меня все глядите!

Да это не я уже. А небеса,

Болота, протоки, речная коса,

Созвездья играют в небесном корыте,

Я руки по локоть во тьму окуну —

Она станет солнцем.

Одну

Меня, перед смертью, больные, простите —

Святые! мне, блудной, грехи отпустите!

Да, Мiръ — это хоспис, огромно гудящий,

Где каждый умрёт смертью, о, настоящей,

О, нежной ли, грубой — не знаем в ней броду,

Как, молча уйдём? иль вопя, будто в родах?

Щипля, обирая края одеяла, —

Воровка, да что же ты жизнь не украла,

Хоть горсточку, крошечку, капельку… ну!..

Себе!.. да и мне!.. я над койкой нагну

Гордыню, хребет, несогбенную шею:

Ещё поживи… я стащить не сумею —

О, дура я, дура!.. прости мне, Господь! —

Тебе — лик в разводах рыдального клея —

С больничной столовки — ржаного ломоть…

Все грешники, все, кто лежит на кроватях

В безумной, бесснежной, бесслёзной палате, —

Патлатые, лысые, неуловимо

Текущие нежными лицами мимо,

Горящие лбами, зрачками слепы —

Ввиду нашей общей, известной судьбы, —

Все — каждый! — зовут напоследок живое,

Чтоб — не одному уходить, чтобы — двое,

Обняться так крепко, да что там Сиам,

Я смерти, да, смерти тебя не отдам, —

И рты жизнь-любовь ошалело зовут

На пять потрясённых, последних минут…

Я всех вас люблю! Да, вы все — мои дети.

Пригрудить. Слезами облить. Обласкать.

Я мать. Я всего лишь несчастная мать.

Не руки свисают вдоль тела, а плети.

И только глаза… они вихрем идут

В накат, разбивают мензурки, пипетки,

Ломают стекляшки, решётки и клетки,

Взрывают под кожей блаженный салют!

Впускают в палату крик, ярость и вой!

И Бога впускают! Он смертнику в уши

Кричит: «ТЫ ЖИВОЙ!» —

И так обнимает усталую душу,

Как будто расстрелян проклятый конвой,

И стяг окровавленный — над головой.

О дети мои. Вы моя чудо-рать.

Повоевали. Закончилась битва.

Я, мать, прошепчу вам простую молитву:

НАМ ВСЕМ УМИРАТЬ.

И в чистой палате, сияющей, белой,

Мы, грешники, все перед Богом равны —

Все души, летящие в небо из тела,

Все луны всех лиц, от любви онемелых,

Герои, бандиты, старухи, пострелы,

Солдаты грядущей огромной войны.

Народ, ты уходишь?.. Прощай. И прости.

Дожди по лицу. Кто стоит за спиною?

Он в белом халате. Он рядом со мною.

Мне руку сжимает в горячей горсти.

Кудлатый костёр. Обжигающий дым.

Всем Царство Небесное. Воля полёта.

Младенцы родились?.. мать! много заботы.

Живое — живым.

И врач — или враг — или вор — не уйти! —

Мне руку ледащую жмёт до кости,

А слёз не унять! И солёная влага

Весь Мiръ залила, и судьбу, и отвагу, —

А я все шепчу: о, последний бедняга,

Бродяга,

Да, ты, бедолага, —

прости мне… прости…

ПУСТЫНЯ. ЛУНА

У Луны — лицо моих любимых.

Господи. Прости им лунный свет.

Резкий свет; он тяжко льётся — мимо

Жизни; мимо яростных планет.

У Луны — лицо моих любимых.

Жажду целовать!.. — не дотянусь.

Жалких губ и нищих рук незримых

Я уже в полночье не боюсь.

Вот висит она в широком Мiре,

Бедная, железная Луна.

В поцелуях, на широком пире,

Нищенка, бывала влюблена.

Память стёрла щёки, губы, лица.

Кратеры. Щербатые края.

Целовать, оплакать и упиться —

Лишь тобой, холодная моя.

Долгий ужас пламени и дыма

Белый пепел мертвенно покрыл.

У Луны — лицо моих любимых:

Кто меня любил

и не любил.

Я могу их трогать лишь глазами.

Чистое постлать себе белье.

Господи, мне помоги слезами:

Нынче Полнолуние мое.

РЕЦЕПТ № 1 (КАК ИСПЕЧЬ ПИРОГ ДЛЯ ЛЮБИМОГО)

…сначала открыть форточку и втянуть

слабыми женскими лёгкими

ветер с Ледовитого океана,

иссекший письменный гранит

мужских лиц

(их Время щедро посеяло в пространстве,

и проросли они щетиною тайги).

Протереть рукавом

тусклый торос зеркала.

Приблизить рот:

капельки пота

на верхней губе

видны невооружённым глазом.

Стены голые ёжатся.

Провести по ним руками,

мгновенно согрев, успокоив.

Обвести на стене

указательным пальцем

круглую тихую тень

от живота,

похожую на земной шар:

это первый рисунок твоего сына —

автопортрет.

Затем ощупать

все выступы и вмятины

своей земли:

здесь — коленка горы,

там — морские впадины плоских лопаток,

ну, а вот тут — песчаные отмели маленьких пальчиков.

Потом пройти на кухню

и грубо размять

золотой самородок теста.

А дальше — наделать из него

женских украшений,

горячих военных кольчуг,

сладких игрушек,

рассыпчатого овса —

и задать корму всем плитам и кастрюлям!

А в самый большой пирог

в виде древнего щита

запечь в сердцевину

жёлтый камень сердолик.

(И тогда любимый поймёт,

что ты плакала от любви).

И пусть всё это

дышит тягуче, устало,

парит,

вырастает.

А ты шагни из кухни в комнату,

выстуженную простором,

тяжело опустись

в певучее кресло

и послушай,

как живое медленное веретено Времени

двойную нитку счастья-горя

накручивает внутри тебя.

Сбоку жжёт:

сын делает в тебе пальцем

проталину,

как во льду или на замёрзшем стекле.

Для него сладки

твоя кожа и кровь,

твои песни и сны.

Так пекутся мои пироги.

………………………………………………………………..

А ветер гуляет по комнате —

ветер шатких нагорий,

пестрошкурных снегов,

ветер с посвистом жёсткого оргстекла,

с привкусом океанского чёрного масла,

идущий в накат,

в полный рост,

кричащий о том,

что мужчина уметь должен в жизни, —

и сижу я,

подставляя под ветер

высоко взошедший живот

и румяные щёки

и видящие недра глаза,

потому что доподлинно знаю,

что в неженственных

колко-солёных просторах

ты вслепую,

по запаху чуть подгорелому

и блеснувшему детскому крику,

как по музыке — воспоминание,

отыщешь меня.

БЕГ

Останови! — Замучились вконец:

Хватаем воздух ртом, ноздрями,

С поклажей, чадами, — где мать, а где отец,

Где панихидных свечек пламя, —

По суховеям, по метелям хищных рельс,

По тракту, колее, по шляху, —

Прощанья нет, ведь времени в обрез! —

И ни бесстрашия, ни страха, —

Бежим, бежим…

Истоптана страна!

Её хребет проломлен сапогами.

И во хрустальном зале ожиданья, где она,

Зарёванная, спит, где под ногами —

Окурки, кошки, сироты, телег

Ремни, и чемоданы, и корзины, —

Кричу: останови, прерви сей Бег,

Перевяжи, рассекнув, пуповину!

Неужто не родимся никогда?!

Неужто — по заклятью ли, обету —

Одна осталась дикая беда:

Лететь, бежать, чадить по белу свету?!

Ползти ползком, и умирать ничком —

На стритах-авеню, куда бежали,

В морозной полночи меж Марсом и стожком,

Куда Макар телят гонял едва ли…

Беги, народ! Беги, покуда цел,

Покуда жив — за всей жратвою нищей,

За всеми песнями, что хрипло перепел

Под звёздной люстрою барака и кладбища!

Беги — и в роддома и в детдома,

Хватай, пока не поздно, пацаняток,

Пока в безлюбье не скатил с ума,

Не выстыл весь — от маковки до пяток!

Кричу: останови!.. — Не удержать.

Лишь крылья кацавеек отлетают…

Беги, пока тебе дано бежать,

Пока следы позёмка заметает.

И, прямо на меня, наперерез,

Скривяся на табло, как бы от боли,

Патлатая, баулы вперевес,

Малой — на локте, старший — при подоле,

Невидяще, задохнуто, темно,

Опаздывая, плача, проклиная…

Беги! Остановить не суждено.

До пропасти.

До счастия.

До края.

МОЁ…

На снежной площади чернявый цыганёнок

Монеты клянчил, песенкой дразня!

Я поняла, что это мой ребёнок:

Он на вокзале потерял меня.

Он ел снежок!

И ледяную булку!

Он кошку прямо в морду целовал!

И сердце-колокол забилось гулко,

Когда мне имя шёпотом назвал.

А эта, что шагнула из пелёнок

В скитальной вьюги северную соль?

Я поняла, что это мой ребёнок,

Мой иней, память, небо, ветер, боль.

Я шаль ей чуть потуже завязала.

Беги, лиса, в далёкие края!..

И, плача,

сказку Мiра рассказала,

Чтоб засмеялась

Девочка моя.

ПОЮ СТАРОВЕРСКУЮ ПЕСНЮ

СО СВЕКРОВЬЮ МОЕЙ

ВЕРОЙ ЕМЕЛЬЯНОВНОЙ

Овчина и бархат, золотное шитьё…

Сгорели заплоты. Иное бытиё.

Идёт из мрака уткой жирною — изба…

Не Страшное Судилище, а восстают гроба…

Мою свекровушку видала я лишь раз.

Ей пела соловушкой, и слёзы — из глаз.

Она же вся морщиниста… живого места нет…

Лицо — печёным яблоком. Очей фосфор-свет.

Мiръ медленно крутится. Страшен циферблат.

Мелькают знаки-символы. Войны звенят.

Гремят куранты. Кукушке куковать.

Лязгает в госпитале смертная кровать.

Пылают сапфиры врачебных ламп.

Пылают рубины зверьих лап.

Железная миска. Свекровь, ты чья жена?

Погиб мой свёкор. Сожгла война.

А вот она и новая, свежая война.

Свекровушка, Верушка, зачем ты одна?

Четверо детишек, живых твоих душ —

Один из них да стал мне суждённый муж.

Ну что же, давай рядком сядем, вдвоём!

Давай, свекровка, песнюшку затянем-споём —

Песню старинну, брёл по брегу казак,

Осетра спымал, да погиб за так.

Ах, Господь, пропал ни за понюх табака —

Муж твой, казак, войнушка нелегка!

А ты, моя свекровушка, на земельном дне

Спи-усни, покойся, Мiръ видь во сне.

Ах, розвальни-полоз, да снежный городок!

Бурливый Енисей, живорыбный садок!

Держи, моя ласковая, крепче осетра —

Горит война превыше костра…

Свари ты в котле иные времена!

Выпьем водочки, выпьем до дна!

Стопку под ушицу! Мамонька, не плачь!

Мама, не рыдай, время — лошадью — вскачь…

Песня старинна! Розвальни летят!

Чёрный на монашке, угольный наряд!

Крестишься двуперсто на Божию Мать

Чимеевскую, мvра боле не сыскать…

Родная моя! Родимый мой прах!

А вот вся живая — в соломе, на санях!

А вот староверский, бешаный взор,

А вот во срубе приказан костер!

А пред казнью — пряничек тебе:

Кроха прилипла мятной родинкой к губе!

А пред гибелью — сладимый пирожок:

Бог тебе в липкой ладошечке сберёг!

Ты моя свекровушка, пьяна без вина,

Вера ты Емельяновна, казачия жена!

Вишь, какие настали времена —

А ты там под землёю, а ты-то там одна!

Милая! Да всем нам покидать окоём!

Ищу черты твои да в сыне твоём!

Глажу мужа моего по морщену лицу,

Как ты своего, егда вёл тя к венцу…

Да только пой со мной, да рюмка через край!

Да только песню стару тяни, не бросай!

Да шла тропинка мимо кузни той,

Игде разрыв-трава горит под пятой…

Ах, пой ты, пой, да начинай стократ!

Ах, жизнь, жизнюшка, да не придёт назад!

Мохнатою шубою раскинулась Сибирь

На лавке еловой, в чаю — Китай-имбирь,

Ложкой зазвениши — золочёный ток

Ударит: лимонник, синий Восток,

Свечи толсты у Ветхаго Завета в ряд,

На фото желтеющем солдат, ещё солдат,

Ружья-винтовки, морозная тьма,

Думка-подушонка, вышила сама,

Пылает в оконцах радужна слюда,

Я боле не увижу тебя никогда,

А кто боле меня не увидит никогда,

Об том молчать и петь, за верстою верста,

Я боле никогда в Сибирю не дойду

На лютом, на волчьем, сребряном холоду,

Ты пой, моя свекровушка, голосом дрожи,

Да мне ничегошеньки про тот свет — не скажи…

ПЕСНИ ВЕРЫ СУРГУТ

***

Крест мой — черный крест. Укрась его зимою, как ёлку.

Воткни в сугроб. Я погляжу окрест.

Тьма непроглядная — руки мои осязают праздник земной,

и стоять недолго

Черной ёлкой, в крестовине боли,

светлейшею из невест.

Крест мой — он только мой. Я его не покину.

Мрак живых ладоней безлюден, беспрогляден и наг.

Вознесу молитву праотцам, Отцу и Сыну,

А Дух Свят — алмазным снегом: у врат полночных

на коленях, бедняк.

Ночь ног, пыль миров, волосы мои инеем схватит.

Голая, после прожитой жизни, вишу на кресте

И едва дышу, и уже не дышу, и до Воскресения хватит

Меня одной — голодному Мiру — куска огненной жизни

в седой пустоте.

Я чернею великой скорбью. Я вижу время.

Крепко жмурюсь: а вот это видеть нельзя.

Голой ёлкою, без бус и гирлянд, без медовых свечей,

я стою, лечу надо всеми,

Над пророчествами всеми своими

по дегтярному небу

слёзным алмазом скользя.

Я всего лишь человечица, не ангелица,

Я всего лишь паломница в степь,

где планет плачет волчий полынный вой,

Где мой Бог сможет, распятый, уксусом,

как дамасским вином, упиться —

Всем избитым, в крови, бессмертием

наклонясь надо мною, живой.

***

Этот Ход мой, суровой Веры, по великой и бедной стране.

Это Ход мой, сквозь ущелья и шхеры, по отмели, по дну и на дне.

Что со мной приключится?

Сегодня ли, завтра — завяжи котому — лишь путь:

В глаза реки заглянуть, в колени земли башку уткнуть.

Все говорят, что ты сегодня — новьё, ты, моя земля.

То жнивьё, то быльё, то бельё улетает, метелью пыля.

А я всё иду, вечная Вера, меня не подстрелишь из-за угла,

Я в застольное царство людей рыжей приблудной собакой вошла.

Грохот поезда! Бритвой времени пользуйся, а меня, бритый вор, не тронь:

Я сама себя раскрошу, направо-налево раздам, жадный хлебный огонь,

И угли мои, головни мои уже, сгибаясь, плача, едят из дрожащих рук;

А толпа пляшет, пьяна от песен горячих, и так близок Полярный Круг.

Я иду по стране, поджарая, тощая Вера, по худой песчаной земле.

Я иду в огне, по воде, где тучи полощутся,

то трезва как стёклышко, то навеселе.

Я всё помню, я твержу сожжённые буквы,

хлеб старухам дарю,

я традицию свято чту,

Я небесных прощальных Ангелов чётко зрю

сквозь кровавую линзу, за висельную версту.

Я иду, просто баба. А баба, ребята, се не человек!

Баба, это же просто курица-ряба, слеза из-под мужицких век,

Я иду уж не меж людей, а над Мiромъ, над городом, над толпою, над

Жгучей памятью, над самой собою, над звездами, что виноградом висят,

Красной — с виселиц! — винной ягодой!

над пургой, заметающей храм,

где стреляли — во злобе и ярости — в грудь — так скоро забытым Царям!..

над железной повозкой, с красным крестом трясущейся то вперёд, а чаще — назад,

да над Приснодевою, сущею Богородицей — в смарагдах зрячих оклад…

Над зимней площадью, красной бешеной лошадью,

над колпаками-бубнами скоморохов иных, певцов,

Над секирами, судьбами срубленными новых, страшных ликом стрельцов,

И кричу им, шепчу им: милые! братья! слышите ли! люблю! —

А в ответ мне одно: за могилою… во успении… во хмелю…

А со всех сторон, в грудь и в спину, заполошно кричат: «Собака! Уйди!»

Я иду. Я на ветру не простыну. Укроют, обнимут дожди.

И снега укутают. Песцовой этакой шубы и не нашивал никто на земле.

И молитвы такой ничьи бедные губы не твердили в адамантовой мгле.

А куда я иду? За какою жалью-надобой, там-вдали-за-рекою,

за небесной милостью, за

Край света, за ясной тоскою, за монетами — на глаза?

…это Ход мой, сиротский поход мой, одинокий, за гранью-чертой —

Нежным знаменьем, зрячим оком одинокой Веры святой.

***

Восстани, что ж ты спиши, душе моя ты, душе!

Воды зачерпни — вся жизнь отразится в Звёздном Ковше.

Я ночью, на лубяном вокзале, на жёсткой лавке спала —

И вдруг пробудилась, и заплакала, оплыла, свеча на краю стола.

Свеча в пустой банке консервной… а я, как дитя, всё жду,

Всё жду подарка, как Бога, — ой, нет, Бога-подарка, на льду-холоду!

Васильками лед искрит… на зуб попробовать… зимы кусок откушу —

Вот и сыта… и напиться — впрок на свете нажиться — губами припасть к Ковшу…

А как жизнь жила? Не воспомню! В катанках, чунях, чулках,

В стряпне, в голодухе, в краснофлажных ветрах, в штопаных, утаённых грехах,

А тут время сжалось, в кулаке голубёнком пищит, сизый пепел и прах, —

И голос высоко в небесах слышу: конец скоро, суд при дверях!

Руку ко рту прижала. Рыданьем давлюсь. Ворочается вокзал

На жёсткой стальной подушонке. Как верить, мне никто не сказал.

Как это — персть, Благую Весть, ко грешному лбу подносить

И будто солить себя, благословить, вязать нательный на нить

Этот крест дорог, этот крест путей, распятье серебряных рельс,

И я горько восплакала, чую, чугунных времён в обрез,

И с лавки железной встала, и вижу: мрачно стоит за мной

Смерть моя — в платке моём шерстяном, с косой за спиной.

— Ты, смерть, ты слишком рано явилась, уйди!

Я Мiръ люблю. Я сплю с ним, святым, на груди.

А ты? Что глядишь пропастями пустых, угрюмых глазниц?

Я всё равно не упаду пред тобою ниц!

Я грешница, смерть! Мне — мои грехи отмолить, разбивая лоб,

Во всех церквах, горьких, как сныть, без сна, пьянея, взахлёб!

Уйди! Колёса стучат, и вдоль перрона бегу в мой железный дом —

Ушло тепло, разбито стекло, гудок, и грохочет гром!

А смерть смеётся всеми зубами, оскал у людей на виду:

— Какая горячая… что тебе пламя!.. нет, я от тебя не уйду.

Я тюремщица, надзирательша, я сторожиха твоя —

Проси не проси, а пойду за тобой, по рельсам, по вьюге белья,

По жёсткой стерне, по жнивью в огне, по камню больших городов —

И можешь мне врать, что ты молода, что не искупила грехов!

Плевать мне на все грехи твои. На запах сырой пустоты.

А злата и серебра нет у тебя — ничем не откупишься ты.

Ты мнила — пустишься в дальний путь, и удерёшь от меня?..

И ноги уже — не протянуть… и нет панихиде — огня…

А всё так близко… небесный плот… ты думала, рыба-жизнь

На леске горит?!.. на червя клюёт?.. ловись без конца, ловись?..

Я смерть, не бойся, я — матерь Тьмы — послана Богом тебе:

Ты мыслишь — зло, а я ведь добро, я вышита по судьбе

И кровью, и гладью, золотным шитьём,

Счастливым навечным сном…

Что, дура, ревёшь?.. от меня не уйдёшь… ни сейчас, ни потом…

— О милая смерть, я тебя молю, пропади, скройся ты с глаз,

Я даже потом тебя полюблю, но только уйди сейчас!

Я Бога жду. Он ещё не пришёл. Он там, за вокзальным углом,

Дыханьем греет руки Себе, мороз загребает веслом.

Ещё не вкусила я сладко, сполна суждённую мне судьбу.

Ещё не готова я — дева, одна — лежать в богатом гробу!

Так мы стояли друг против друга. Я и смерть моя.

И старик разлепил глаза на лавке, и проснулась моя семья,

Мой великий люд, мой гул и гуд, мой Пасхальный, каторжный труд, —

Весь проснулся, весь встрепенулся, — даром знал он, что все умрут!

Но какие счастливые, светлые лики! Ах, народ мой, иконы для

Твои руки, и нимбы, и слёзы, и крики, под ногами твоя земля!

И никто, да, никто часа не знал, пока проходили века.

И никто под выстрелом не упал, обливая кровью снега.

И метелью наследных кружев не бинтовала я страшных ран —

И меня на поминках не угощал кутьёй ты, мой друже,

северный ветер, пьян…

И сказала мне смерть:

— Умереть не посметь тебе нынче, царица зимы.

А настанет день — и наляжет тень — и обнимемся крепко мы.

Ты сегодня гуляй. Волю пей через край. Всех в лицо ты запоминай —

Ведь настанет срок, и шагнёшь за порог, и тебе улыбнется Рай.

Спит под яблоней Змей. Там вместо людей —

Серафимы. И счастье — навек.

Жизнь окончена. С подносов седых площадей

Ты скатилась яблоком в снег.

***

Я жила на белом свете вольном, грешная,

Да меня всё обступала тьма кромешная.

Как убили злые люди тело моё белое,

С Мiромъ милым и проститься не успела я.

А Господь увидел, как лежу в крови, в дыму,

С неба ангелов двух послал, мне, а больше никому.

Как под руки белые подхватили меня ангелы,

Мои милые-любимые, мои ангелы-архангелы.

Как на облака меня они светло восхитили,

Чтобы причастилась я Божией обители.

Один ангел денный, другой ангел нощный,

Один слишком нежный, другой грозный-мощный,

По облакам водили-водили душу мою грешную,

Бессловесную, небесную, безгрешную, безбрежную,

День проходит, ночь проходит, белые крыла, чёрные крыла,

А я всё мимо Рая Господня шла да шла да шла,

Всё мимо да мимо, и вопрошают ангелы меня:

«Что ж ты, душенька, не востребуешь Райскаго свет-огня?

А мы тогда тебя низведём да во самый Ад,

Да только оттуда нету дороги назад!»

И глядеть на вечныя муки ангелы меня повели,

На вечные страданья да людей со всея земли,

И ходила я голая-босая да по острым камням,

По чужим мытарствам, по колючим царствам,

по болотным огням,

Только воспоминала пенье Райских зазнайских, ярких птиц,

Только воспоминала чистый свет к небу закинутых лиц,

И сказала я ангелам-архангелам: а греха-то в Мiре ведь и нет!

А есть одна Любовь, её речной да жемчужный свет.

Люди убивают друг друга — зачем, зачем?

Люди, дарите ваши руки и губы всем, всем, всем!

Люди, бросьте ненависть! Сожгите её в печи!

Живи, человек, о любви кричи! А перед смертью — молчи…

Ах, ангелы! Обратно на землю ведите меня!

Ангел денный, ангел нощный, на исходе небеснаго дня

Каюсь я во всех грехах моих тяжких, и превыше всего каюсь в том,

Что мало и плохо людей любила в Мiре моём святом!

А теперь вы меня оживите, ангелы, да для любви.

Ангелы… ну что вам стоит… шепните мне, мёртвой:

люби… живи…

Да только ангелы-архангелы молчали,

Под руки меня, босую, по камням острым провожали,

Ангел денный, ангел нощный, два моих проклятия,

Один моё Небо, другой моё Распятие.

***

Жадно схлестнутся над жаркой, сухою землёй ветра.

Один царь другому злобно, на весь Мiръ крикнет: пора!

Железные копья туда и сюда полетят.

И не будет дороги вперёд. И не будет дороги назад.

Зачем же на свете между людьми любовь жила?

Скиталась, бродила, без роду-племени, без угла,

Без чёрствого, в голод, с кровью и со слезами, куска,

Когда вокруг пламена до небес восстают, и дотла сгорает тоска.

Копья летят, и земля сшитый из людей снимает наряд,

И Ангелы над землёю встают скорбные, в ряд,

Они землю уже хоронят,

да один безумный Ангел на все небеса кричит:

«Она ещё поживёт! Она постонет ещё, поскрипит,

деревянной ногой постучит!»

Схлестнутся молнии. Вспыхнет огонь в небесах.

Застынет Господь у Страшных Врат на часах.

И ярче воссияет бирюзовый крап,

Небесный мой Град Иерусалим,

И ты, бедный, грешный Господень раб,

ни в жизнь не узнаешь, что делать с ним.

***

Конец Мiра. Это значит: Конец Земли.

Вот и кончено бесконечное бытиё.

Железная саранча полетит из расщелины, и в снежной пыли

На морозе под ветром забьётся чужое бельё.

Всё исподнее вывернут. Всяк будет нищ и наг.

Всяк в другого будет глядеться, как в зеркала.

Ты царь? а пошто в зеркале ты бедняк?

Не начать сначала. Всеобщая жизнь прошла.

И настаёт одна, на весь Мiръ, всеобщая смерть,

И не только мы, но малая птица в холодной ночи

Все поёт, поёт о том, о чём нам не посметь,

И прошу: крылатая, не пой до конца, молчи, замолчи.

И к лицу моему кривое зеркало поднесут,

И не узнаю себя — череп, зубы, глазницы, скелет.

И, сверкая и грохоча, из земли воздымется Страшный Суд,

А в громадном свитке небес о Земле уже и помину нет.

***

Она поёт. Она просто поёт.

У неё сильный голос. Она певчий плот.

Она певучий корабль. Она пьяный матрос.

Она горит всеми красками радужных слёз.

Она только голос. Она только свет.

Она тонкий волос и острый стилет.

Она только небо, странно, оно звучит,

И те, кто в нём не был, плачут навзрыд.

Она просто песня. И больше ничего.

Она просто вестник. Питьё и ество.

Голос трепещет. Голос чудит.

Голос, он вещий. Он глазами глядит.

Песня! ты лейся. Песня, лети.

…кровью упейся, встань на пути,

Встань на угли босою пятой,

Ты, убийца песни простой.

Это времён неуклонный ход.

Это на колени встаёт народ.

Это с колен встаёт народ.

…она поёт. Она просто поёт.

***

Чёрный ворон, да ты, чёрный друг, не вейся…

Я однажды человека взяла и убила.

И не крикнешь бегущей крови: стой! больше не лейся!

Слишком больно бьётся под кожей живая жила.

Довелось и мне поиграть в игрушки со смертью.

Ах, зачем Ты, Боже, показал мне нагую земную муку?!

Люди, мою стыдную рану трогать не смейте!

Люди… лучше йодом дождей залейте…

перевяжите речной излукой…

Люди, вы над Богом моим смеётесь во всю хриплую глотку:

Мол, все это имбирь в сахарной пудре, небесные сласти!..

А на поминках — не молитва, а холодец-водка-селедка.

А живым — метельный лай заполярной власти.

В лешей тундре, безымянный, отец мой… взахлёб собака

Лаяла… оскал охранника… тёплый приклад двустволки…

Смерть не молитва. Не пламя иконы из мрака.

Смерть — красные, бешеные глаза старого волка.

А я об отце моем ещё не спела песню,

О бандите и хулигане, шептала мне мать,

рыбаке и придурке,

Что пророчил, пьяный вусмерть:

«Умри, мой народ, и воскресни!»,

Что со мной, своей дочкой земной,

играл в тюремные, зимние жмурки…

О… сгорят времена… папиросой отца…

когда стану царственною старухой,

Великой старухой, грандиозной, горькой, гранитной, грузной, —

Я спою о тебе, отец мой, колючий венец мой,

для тайного слуха,

Для вина поминок, для позёмки простынок, чтобы не было грустно.

Жить! только жить!.. плошки мыть!.. водку пить!.. убийцей ли, вором…

Жизнь ли, гибель… ах вы, близнецы… Сиам проклятый… опять вас двое…

Что ты вьёшься, Люцифер, землемер, небесный ковёр, черный ворон…

Да над вьюжной моей, сумасшедшею головою…

***

Ты меня убила. Ты возревновала.

Ты жестоко, страшно позавидовала мне:

Что не ты, а я другого целовала —

Не устами — сердцем: птицею в огне.

Долго ты готовилась. Даже и молилась.

Ладила верёвку… точила смертный нож…

Ну, давай, убей меня, подруга. Сделай милость:

От сумы, от тюрьмы и тьмы — не уйдёшь.

Вот и свечерело. Постирала рясу.

Возвела глаза на иконописный дым —

На кольчугу скани, на рубины-стразы,

На нежнейшую ликом, Честнейшую Херувим.

А никто не верит. Времячко иное.

Бездною безверье зверие глядит.

Ты, моя убийца, нынче будь со мною —

Не ревнуй напрасно, не таи обид.

Тебя привечаю. Наливаю чаю.

Кто тебе такая на седой земле?..

Бедная расстрига, певчая-шальная,

Ряса чёрным ветром — в позёмке, во мгле.

Не ревнуй к любови! Реки пьяной крови

Протекают мимо наших губ и глаз.

Где твоя верёвка? Нож наизготове?

Молюсь перед смертью — будто в первый раз.

Что же ты рыдаешь, меня не убиваешь,

Что прощенья просишь, не встаёшь с колен,

Что слезами жаркими ярость заливаешь,

Что бормочешь тихо: всё прах и тлен…

Не скажу ни слова. К смерти я готова.

Ряса моя чистая. И душа чиста.

Кто меня любил — пусть полюбит снова.

Обольёт слезами подножие Креста.

Тяжко в жизни Вере. Не откроют двери.

Закрывают ставни… сердце — на замок…

Люди, вы же люди. Люди, вы не звери.

Люди мои, в каждом — одинокий Бог.

Тоже человек Он! Больно ему, туго!

Умирать не хочет! Лысая гора!..

…ты моя убийца. Ты моя подруга.

Ты же, Богородица, плачешь до утра.

***

Я помогу тебе бежать. Я лестницу свяжу

Из рваных простыней. Её — руками подержу

В окне, пока ты из окна — как бы паук!.. — по ней…

А с факелами уж бегут… О… тысяча огней…

Быстрее лезь!.. я не хочу глядеть: тебя убьёт

Твой враг. Твоя коса тебя между лопаток бьёт.

Богато ты одет: хитон смарагдами расшит…

Рот поцелуями спален… лоб — думами изрыт…

Видал ты виды… прыгай вниз!.. твои враги пришли!..

Пускай они убьют меня. Здесь близко от земли.

Я уцепилась за карниз… я на тебя смотрю…

Ты золотой, летящий лист… тебя — благодарю…

Ну, что вы пялитесь, да, вы, — солдаты за обол?!..

Ушёл, не дав вам головы. Ушёл мужик! Ушёл!

Ушёл! Убёг! Вон! По снегам! Через заборы все!

И вышки все! Через собак! Их вой — во всей красе!

Через трассирующих пуль огнистые ручьи!

И чёрный, до зубов, патруль вооруженный!

…И

Через поёмные луга, через буреполом —

И ругань поварихи над нечищеным котлом

Тюремным, где свекла-морква, очистки и мазут —

Где матерь-воля сожжена, а смерть — не довезут

В телеге… лишь морковь-картовь… — через такую тьму,

Где фонарями — только кровь горит, смеясь, в дыму!

Где ветром скалится барак! Где ест мальчонка грязь!

Где проклинает нищ и наг вождей великих власть…

И на свободе он уже — на счастье он уже —

На облачном, заречном том, небесном рубеже…

Ушёл от вас! И весь тут сказ. Солдат, меня вяжи!

Как я пятой — под пулей — в пляс — врун, правду расскажи.

***

Вся животина всё дрожащее зверье и птичье

На человека хочет поменять обличье

Все отчаянное моё зверьё и птичьё

Клекочет рычит-стонет уснёт впадёт в забытьё

О голуби сизые фениксы кто вы безвестные

Не голуби мы а ангелы небесные

Мы ангелы мы твои архангелы-сироты

Очи наши бездонные твоей лопатой вырыты

Живые куда вы летали лёгкие-любимые

В каких небесах распахивали крылья голубиные

Летали мы девушка на прощенье-прощание

На вечной жизни небесное обещание

Твоя душа с телом однажды расстанется

С руками-ногами простится

в глаза как в зеркало глянется

Поднимем тогда на небо мы душу крылатую

И сверху глянет она на тело избитое распятое

Приведём душу ко дворцу Небесному Граду

А она плачет не требует награды

Приведем душу во Ад где в котлах масло варится

А грешники на сковородах адских стенают-жарятся

Отвернется душа не нужен ей Ад

Крикнет нам ангелам несите меня назад

А назад нельзя из Ерусалима Града Небеснаго

Из света звёзднаго дня воскреснаго

Приведём тогда душу ко гробу где тело спит в земле

А черви едят его во сырой во мгле

И воскричит душа моя погодите меня черви точить

Я ещё хочу молиться ещё хочу любить

Отпустите меня к людям на людей поглядеть

Я стану людям новые песни петь

О том чтобы они зверей птиц да рыб берегли

На самом краю неба и на краю земли

Потому что живое оно живо и лонись и надысь

Животина не может Богу молиться а ты молись

***

Мiръ — не покойник, которого надо обмыть,

Мiръ — не смертельно больной, и нельзя прикасаться к одежде;

Мiръ — он тянется, длится, вьётся, как нить,

А клубок заново не смотать, чтобы сделалось всё, как прежде.

Заболел ты? При смерти? Так я о тебе помолюсь.

Помолюсь так, что не пристанет ни язва, ни мор, ни проказа.

Это служба моя такая: мыло, банный веник и дуст,

Хлорка, известь и щёлок, и навек погибает зараза.

…Мiръ, ты врёшь все. Ты болен! И я твой врач.

Я лечу тебя этими страшными, жгуче простыми словами:

Отче наш, и Богородице Дево, хоть плачь,

И Сорокоуст, и вот Он, крылатый, в метели идёт между вами.

Ну, зови же скорее, бедный, болезный, к себе меня,

И прибегу, задыхаясь, глазами светясь, путаясь в рясе —

Я успею до твоего погребенья, до этой тяжёлой вспышки огня,

До хоровода воплей, до рук в умирающем плясе.

А я-то, я-то!.. мнила, ты вечно, Мiръ, будешь жить!

А ты, дурачок мой, безволосый смычок, из жизни не извлечёшь ни звука.

И, увидев меня, последней Вере ты жалко выхрипнешь: «Пить».

И последней Любви протянешь дрожащую руку.

Только я на колени встану у последней койки твоей,

В последнем твоём полевом госпитале, пахнет потом и кровью,

Последняя твоя сестра, красный крест, меж последних твоих людей,

Последнюю воду в кружке поднося ко рту твоему, к изголовью.

***

— Птиченька, моя дивная жар-птиченька,

Куда рванулась из рук моих ласковых, сестриченька?

Жарком таёжным в моих руках всё билась,

А нынче в орлана заморскаго влюбилась?

Перья твои солнечные пуще гиацинта горят,

Уж не я ли чистила-лелеяла твой яркий наряд!

Ослепила ты собою все мои небеса,

А в руках моих, любовь, побыла всего полчаса…

— Ах, моя душа, пусти, едва дыша!

Любовь-то в клетке не стоит ни гроша.

А ты, душа, ничего не знаешь про меня:

Я-то птица Феникс, всегда рождаюсь из огня!

А полечу я в небеса ко Спасителю Богу нашему,

Долечу в небесах до самаго Суда Страшнаго,

Прилечу ко Богу Господу, сяду Ему на плечо,

Клювом золотым Его поцелую горячо…

— Птиченька моя, да ты ж моя живая душа и есть!

Всякое жар-перо в тебе могу перечесть.

Тебя, жаркая моя, как по нотам пою:

А ты всю жизнь рядышком пела судьбу мою!

Куда же ты, светлая, от меня летишь?

Зачем ты, приветная, меня не простишь?

— Лечу я, хозяйка моя бедная, во Град Небесный Иерусалим,

А во Граде том Небесном курится Божий дым,

А во Граде том Небесном Божьи птицы поют,

Во свой небесный хор меня манят, зовут!

А во Граде том Небесном Спаситель на троне сидит,

На троне сидит, на землю во слезах глядит.

Головёнку задери, Спасителю помолись:

«Спаси мою душу! Спаси мою жизнь!»

— Да разве ж я, птиченька, усердно не молюсь?

Да разве ж я, птиченька, слезами не льюсь?

Да я в тот Небесный Иерусалим пешком бы ушла,

Лишь бы с Господом посидеть хоть на краешке стола!..

— А Он тебе скажет, хозяйка: неси молча свой крест!

А Он Царём Мiра глянет с небес окрест,

А ты припади к Его стопам, поцелуй Ему ноги да обними,

И Он поцелует тебя одну между всеми людьми.

Все крест несут, умирают на войне, погибают от птичьего клёкота,

Придёт Страшный Суд, а ты неси свой крест да без ропота,

А Град Небесный пусть сияет, заоблачный, над забытой тобой,

А ты неси свой крест, не плачь, улыбайся, умирай, песню пой.

***

Я стояла пред каменным этим столом, не соврать, стояла.

И скатёрка свисала до полу снежным саваном, одеялом

Истончённым, ребячьим, века назад папиросой отцовой

поцелованным прокажённо, —

Камчатной, фарфоровой жизнью,

чугуном и жидкой сталью сожжённой.

Я стояла пред этим святым столом, себя спрашивала: верить? не верить? —

Все мы лишь Божьи слуги, лишь на побегушках веселая челядь,

Так-то лучше: Царей казнят, а мы встанем в ряд, и ничего нам не будет, —

Мы не боги, мы так, при дороге, мы беглые люди.

Я стояла… а Хозяин на меня вдруг как покосится!

И я задрожала, бормочу: Господи, мне всё это снится —

Вон, живы отец мой и мать, вон друзья мои, а их убили,

Вон лица любимых, погребённых давно в лютой серебряной пыли!..

А они тут все, за столом Твоим, великий мой Боже.

Ты к Причастию нас созвал, и пришли напролом, —

а слишком поздно, может?..

Наготовлено нами на кухне железной рыбы, стального мяса…

И все врём мы сами себе, что не знаем часа!

Так зачем Ты рабочей рукой, как клещами,

сцепляешь со сладкой кровью бутылку?!

Зачем кричишь мне: «На выход! С вещами!» —

и в руках Своих меня трёшь обмылком?

Зачем отщипнул кроху от площади, от зимнего каравая,

И тычешь мне в руки, и плачешь: «Душа твоя, она живая, живая!»

У Тебя на небесах все живы, я давно это знаю.

Хоть перережь все жилы — а смерть, она мне неродная.

За ночь одну до Распятия Ты сказал нам:

вкусите Меня, выпейте, растащите

На крошки, на пуговицы, на глотки, на хрипы, на теста комки,

на знамёна с кистями, на рьяные песни,

на красные пьяные нити…

Из жизни Моей, Ты сказал, вы себе тысячу жизней сошьёте.

Над жизнью Моей, Ты сказал, вы, истошно крича,

умрёте в любви и полёте!

Так что ты стоишь, девчонка?.. Давай!.. налетай!.. боли полная чашка!

И вымазана вольным вином невинной вьюги рубашка!

И хлеб тёплый еще… откуси… вдохни…

…запах рубахи отцовой.

Запах варенья матери в медном тазу. Запах соломы, половы.

Запах мёда и рыбы печёной. Тайная Вечеря длится.

А на краю стола в клетке нахохлился Феникс, зимняя птица.

И Ты, Господь, смеясь, открыл золочёную дверцу клетки.

И Ты сказал: лети, птица Феникс, шалава, шутиха, кокетка!

Лети, шматок золотого огня, попугай, правду лишь говорящий,

В Мiръ Божий, ни на что не похожий,

слепящий, грешный, святой, настоящий.

И я причастилась. Вином запила благодать зимнего хлеба.

И мать моя мёртвая, и мой отец причастились зимнего неба.

И люди все за столом каменным, земляным причастились

Тела Господня и Божией Крови,

Вкушая хлеб, выпивая вино, забывая друг друга давно,

засыпая на полуслове.

***

Ничего, ничего, я шепчу себе, ничего, мы ещё поживём.

До того, до того, до того, как однажды умрём.

На чело, на чело положите немой поцелуй.

Ничего, ничего, это снег, лепет его в ночи перевитых струй.

Никогда, никогда, никогда я больше не буду такой —

Молодой, кровь с молоком, стоящей над ледяною рекой

В этой шубе волчьей,

В чужом кудрявом табачном дыму,

Около печи холодной, молча, в родном рыдальном дому.

Мiръ — родильный дом,

Мы рождаемся заново всякий раз.

Бог глядит нам в слепые прорези

прижмурённых от лисьего визга глаз.

Не забудь, не забудь, я шепчу себе, тот, под берёзой,

во мху синего инея

ржавый замок,

Что целовала ты на бессмертном морозе,

Под собой не чувствуя ног.

Подожди! Подожди! я кричу. Свечу зажги! Надвигается рать!

Не гляди, не гляди, не видать ни зги, как буду я умирать!

Да не буду, конечно, нет, врёт богослов, я останусь жить —

В этой белой палате, во вьюге бинтов,

Мне здесь голову не сложить.

Ты не верь, не верь, если скажут тебе, что меня больше нет.

Просто выйди и закрой дверь. Выйди и выключи свет.

Ничего, ничего, так шепчу себе, я ведь просто храм на Крови —

Мы ещё поживём, мы ещё поцелуем

на страшном морозе

стальной окоём —

в Вере, в Радости и в Любви.

…ты ещё помолись, поплачь, я с тобой вдвоём,

Ты ещё поживи, поживи.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

В рояля чёрном зеркале — лицо.

Погасят свет. И кресла опустеют.

А музыкант надеть никак не смеет

Замёрзшее на стуле пальтецо.

Он всё сыграл. Вахтёр уже стучит.

И время в тёплой отдыхать постели

Ему давно. Но в чёрной колыбели

Звук маленький проснётся — закричит.

И вот, чтоб успокоить Мiръ огромный,

Его унять, утешить, укачать,

Сидит он за роялем ночью тёмной

И хочет колыбельную начать.

Да он забыл совсем, какая нота

Стоит в начале, сразу за чертой,

За той чертой печали и заботы,

Пугающей своею чернотой…

И мучим он желанием одним —

Не пальцами, а сердцем беспредельным

Сыграть любовь…

И в песне колыбельной

Мать-Музыка склоняется над ним.

КОТЁЛ

псалом

…дужка ржавая, детский кулак, ногти обгрызены, яблоки-скулы,

топот ног, глазам больно от плеска алого, ужас гордого гула,

облака налетают бинтами, серой хирургической ватой,

ветер из-за чесночно-зубчатой стены с привкусом ярости, яда,

гармошка сквозь глухую ненависть, музыкой — ласка,

лисий обман, пирожки из кастрюли,

бабий визг воровской, заячья сказка,

купола церквей чёрствыми куличами горят над толпою,

площадь пляшет, плещет злее прибоя,

плещет голодной радостью, волчьим бешенством, слёзной злобой военной,

вопит на весь котел-купол неба словом одним откровенным,

шёпот на ухо, лепет любви, волосы отведи со лба перед расстрелом,

спляши пред красной владычной башней всем духом, всем телом,

а башня уже в облаках каменной голою головою,

толпа одна, и ты одна, баба, значит, вас двое,

матрос рядом курнул, махрой ударило в нос и в темя,

табак ли, водка — кровь атласно трепещет, плещет, летит надо всеми,

красный мой флаг, красный рваный бинт мой для сердечной раны,

красный ливень как саданул — сбили все небесные краны,

ливень солёно хлещет, так Бога нашего — батогами,

так люди — на амбразуру, так скот — на бойне — кругами,

а пляска опять по кругу, по кругу, по кругу,

жара обжигает, а может, мороз и вьюга,

а может, салют сыплет цветным пшеном на затылки,

одноглазый пацан в футбол играет обмылком,

стекло очков замазано известью белой,

ослеп оттого, что близ колыбели фугаска песню пропела,

на красной мясной трибуне глотка лужёная орёт о воле,

и пляшет народ, и поёт, не чувствует боли,

руки-ноги в полевых госпиталях до корней отрезают,

не отмолить кафизмами, не обварить слезами,

пляска — варево-кипяток, пахучий, клокочущий, смертный, хреновый,

лук мелко накрошен, что ж не ревёшь, варишь снова и снова,

еда времени, мощная праздных веков сервировка,

ну, где же тесак, убивай, режь весело, пьяно и ловко,

народ обожжёт дракой-руганью,

кипятком вьюги обдаст, да сам себя и залечит,

руку тяжелей чугуна положит тебе на плечи,

и к земле пригнёт, захохочет, крикнет: что ж ты не пляшешь,

вдоль площадей родимых, вдоль синих рек, чёрных пашен,

что ж «Беломор» военный, трус, врун, не куришь,

песней весёлой живых и убитых дуришь,

песня пулей под дых вошла, что ж не падаешь на брусчатку,

шея в алой крови, не играешь со временем в прятки,

а рядом Русланову голосят,

а поодаль — Козина и Шульженко,

кривой сержант «козью ногу» скрутил на коленке,

однорукий майор упёр в культю коробку синюю спичек

и прикурил, на гармониста глядя, на двух мёртвых синичек,

а красные флаги далёко горят, на том свете их видно,

нет, никогда нас не выстроишь в ряд, никому помирать не обидно,

мы всегда будем живым и грозным кипятком пьяным,

в котле железном, каменном, мраморном, деревянном,

за дужку кто схватит — заблажит, обожжётся,

кто внутрь заглянет — упадет в кипящий прогал колодца,

во время свалится, будет в нём лететь, рот разевая,

крича во все лёгкие, тяжело и красно пылая,

а мы, пузырясь, взрываясь, на куски разлетаясь,

мы-то знаем: горячая, с пылу-жару, пища святая —

это мы, для всего Мiра, для земли бесноватой, голодной, бесплотной,

дужку ржавую крепче держи, дитя, в кулаке крохотном, потном,

безрукий отец, кури, брюхатая мать, пляши,

под сапогом — маслом — булыжник,

пляши, не падай, варись, клубись,

из-под земли восставай, колючий чапыжник,

булькай, котел, доходяги, дышите —

праздником, похоронами, горячим паром,

музыкой трубной,

хлебом ржаным с грубой солью, в столовке, задаром,

курите, пляшите, плачьте, смейтесь, дышите миром, войною,

на мiру, под ливнем, на площади, смерть красна,

но сегодня она не со мною

ИРКУТСКИЕ ПЕСНИ

Выдерну ногу из валенка

Да на снежок наступлю.

Рынок, воришка мой маленький!

Дай-ка украсть подсоблю.

Вот моё небо счастливое —

Плачется в душу мою!

Нынче я баба гульливая —

На прожитьё продаю!

Голуби булками жареными

Падают в руки с небес…

Солнечный ключик заржавелый

В узкий зрачок мой залез.

И — повернулся… и — молодо,

Даром что Мiръ так жесток:

Снега сибирского золото,

Неба сиротский платок!..

Не заплачу за добычину,

Плачу, как в холод — дитя:

Не торговалась в обычае —

Лишь хохотала, платя!

Снеди гора принавалена.

Запах кедровый и хруст.

Парень — купюру — за валенок.

Мой же — валяется, пуст!

Ой, да босая-красивая —

Вдоль по игре хрусталей,

По небу твердому, синему,

Плёсов байкальских синей…

Мёрзлый зипун мой, насунутый

На плечи каменных груд…

Бабки с капустой до Судного,

Страшного дня не умрут.

Вот помидоры солёные

В кадке кровавятся всласть.

Губы, морозом калёные,

Жара почуяли власть.

А и всего-то имущества —

Чёрствый в суме каравай.

Голуби, мимо клюющие,

Ну же, скорей налетай!

Вся распахнусь я до ниточки.

Вскину патлато главу.

Шила, незнамо, где вытачки —

Бязь преисподнюю рву!

Чтобы народы увидели,

Мыт собираясь отмыть:

Тяжко зачать — да не выродить,

Тяжко продать — не купить…

Всё красотою обрящется,

Телом, горячим как хлеб:

Пьяницы с синими ряшками,

Старче, что небом ослеп.

Бабы с рублями разменными,

С лицами, как под дождём,

В торжища послевоенные

Вбиты чугунным гвоздём!

На корабле современности

Горы ества, барахла…

Нынче из послевоенности

Имя себе я взяла!

Шкуры мои соболиные

В будущем

бросят на снег…

Бедность, пора голубиная,

Чист твой непроданный смех!

Баста! Завижу за лицами

Серый сибирский денёк.

В будку приду истопницыну,

Шумно хлебну кипяток…

В штопке закисну и в вареве…

Сына на лавке рожу…

Жизни холодного зарева

За полночь

не услежу.

Только пока не измеркла я,

В холод не вымерзла вся —

Стану толпе вместо зеркала,

Душу до дна растряся!

Эй вы, голодные, сытые,

Клюйте вы тесто моё —

Мятое, гнутое, битое,

Рваное рынком тряпьё.

Руки да локти проталкивай,

Бритой светя головой!

Рынок, голодный братан ты мой, —

Гнутся столы под жратвой!

Светится тело молочное.

Ну же, хватай, не робей!

Надвое — вдрызг — непорочная

Чаша любви и скорбей…

Мальчик, праправнук острожного!

Что же ты стал — погляди,

Как молоко замороженное,

Плача, течёт по груди!

Как над спиртовою чашею —

Синяя глотка огня…

Рынок, любовь моя страшная,

Платишь сполна за меня.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

По стыкам рельсов — грохот, клёкот, содроганье.

Мой поезд мчится… знаю я, куда, о, на закланье.

Там только Ад, и только здесь, в Раю, мне надобно креститься.

И нет пути назад, на проводах во вьюге плачут птицы.

Они сидят и спят, они живые бусы.

Мы жмёмся в поезде друг к другу. Мы не трусы,

А всё равно дрожим. Мы Ада не желали.

А дарят нам его — в конце времён, средине иль начале.

А разве Время — вспять?.. там висельца петлёю

Мотает на ветру; там двое или трое,

Из тьмы людей, молельщиков усердных

За нашу землю, палачей её жестокосердых.

Ах, Господи! Прости! Я ведь молиться не умею!

Я по вагонам вспять бегу, наперерез путям, немею,

Ладонь к губам — мокра… мокро лицо, хоть выжимай волосья…

А мне кричат: молись!.. через беззвучье, безголосье!..

Я бормочу кондак. Язык плетёт тропарь забытый.

На весь вагон кричу: о люди, нет, не будете убиты!

Вас всех спасут! Вас мимо пронесут той дикой гекатомбы,

Где не павлиний-хвост-салют, а пули, мины, бомбы…

Ах, мама, мамушка моя! Да здесь ты, вон, на верхней полке!

За гробом я, рыдая, шла твоим, роняли в снег с грузовика иголки,

Колючих лап еловый дух, пьянела я, мерцали водкой пальцы, горем лица,

То всё была моя семья, и я тогда могла ещё молиться…

Отец! Ты здесь, трясёшься ты со мной от узловой до полустанка!

Я холст дырявый твой смешной, январская — в окурках — пьянка,

В подвале том, я пиала, откуда зелье — прямо в глотку…

Отец, ты на краю стола вагонного, глядишь так кротко…

Сыны мои! Сыны! Далёкие, что кольца

Сатурна… там, на боковых, в шинелях добровольцы,

Призывники, обриты, лысые, как из роддома дети,

Зачем вы на войну?.. зачем за Мiръ в ответе…

Чай дымом дышит… имбирём… проводники снуют в молчаньи…

А скоро будет Ад?.. бинтуйте перелом… забудьте обещанья…

Проедем дивный град, Кремлей гранатовые стрелы —

И грянет, прянет Ад, разверзнутся пределы…

Я Ада не боюсь! Трясёт, плевать на поездную тряску!

Я лучше с вами крепко обнимусь, и поцелуюсь, вечна ласка!

Проехали обрыв. Судьба — дотла. Минуту лишь стояли.

Вон снежной бабочки крыла на хвойном колком одеяле.

Я Ада не страшусь! Всегда была девчонка Рая!

Я лягу за родную Русь, я за родимых умираю!

Колёса искры разорвут! — о, пощади меня! —

— нет, падаем… — летят и плачут лица, лица, лица…

…на дне мiров, где царствие огня, о жизни шёпотом молиться.

МIРЪ

Огнём и мечом.

Тит Ливий

Мой выжженный дьявольски Рим.

Сдери золотую коросту —

Все тысячелетья горим:

Так страшно и просто.

Летит изумлённо снаряд.

Рвёт воздух чудовище-мина.

Дома исступлённо горят.

Смерть, мимо!

Дымящийся Адом Донбасс.

Изрезан огнём, весь изранен,

Один — перед нами — из нас —

Ефрем Сириянин.

Искуплен, откуплен Дамаск.

Средь пепла исходит Пальмира

Оставленной музыкой ласк,

Отъятых у Мiра.

Грохочет обвалом оркестр.

Меж диких боев — замиренье.

А в амфитеатре нет мест!

Нет слуха и зренья!

О снайпер, прицел оботри!

Слеза или дождь по стекляшке

Ползёт?!

Что у Мiра внутри —

Гляди! это страшно.

Что там, под рубахой в грязи,

Под тельником потным?

…кулак, ты грози не грози

Всем силам бесплотным…

Там пламя на весь белый свет,

На пол-окоёма.

Там счастью прощения нет.

Там гонят из дома

Разрывы, раздоры, пожар,

Кровавым штандартом встающий,

Сражения пьяный угар,

Кострища вселенские кущи!

И на пепелище, один,

В гудящее злато стреляя,

Кто — Бог? человек? господин?..

Любови личинка слепая?.. —

Средь ужаса угольных гор,

Хвостов этих огненных, лисьих… —

Сгораешь, взойдя на костёр

Войны, и безумья, и жизни!

А Рим полыхает вокруг.

Воплю, так ору заполошно:

Держись, ты живой ещё, друг!..

Жить — яростно!.. выжить — возможно!..

Любить — непреложно!.. пускай

Исходят лукавством и злобой,

Кто Мiръ наш, потерянный Рай,

Пнул в лодку дощатую гроба!

Иконы и книги поджёг,

Могилы, и детские косы,

И яркий брусничный пирог,

И памяти рвы и торосы!

Ах, Рим мой, ты Мiръ мой, моя

Провинция, пашня, столица,

В дымах и прибое жнивья

Горящая горем граница!

Гробница, клеймо ты моё.

На коже?!.. — на сердце ожоги.

Пылает и рвется бельё —

Бураном у нищей дороги.

Да, красная эта метель —

Гудит, обнимая руины!

Да, огненной шкурой — постель,

И лава клокочет перины!

И красный истерзанный флаг —

Лоскутным, в крови, одеялом

Над полымем римских атак

Взвивается — Фениксом алым!

Да, сёла горят! Города!

Огонь пожирает без меры —

Что будет; что было тогда…

…а легионеры

Ступают, идут тяжело,

И падают, и умирают,

И слёз ледяное стекло

Ладонью — тверда как весло —

В ревущем огне

утирают.

Старик, обними, сизый дым.

Согни раскалённой подковой.

Горю я. Пылаю.

Я — Рим.

Нет места живого.

До жил, потрохов, чёрных дыр —

Воскресни, прощённый! —

Сжигают. Сжирают!

Я — Мiръ,

Огнем окрещённый.

ЗЕМЛЯ

псалом

Ты Бог, земля. Лопатой вскапывать тебя — грешно?

Земное море — у руля стоять — переплыви; и разорви рядно

Мешка, где клубни боли, где гремят монахов черепа

И кости всех безвинных, чья губа молитвою слепа.

Ты Бог, великий вождь. Ишь, на тебя молились столько лет!

Глядел со флагов, а хоругви те сожгли — их нет.

Да нет и вас, молитвенников постных; только крик и стон,

Петля и пуля, сожжена изба, овин сожжён,

Землисты лица — батька с маткою вопят и лбами бьют: